日時:2025年6月7日(土)

活動場所:せせらぎ池周辺、二か領用水

人数:42名

<今回の活動>

〇防除活動

アレチウリ(7.35kg)、オオカワヂシャ(0.67kg)、

オオキンケイギク(0.06kg)、オオフサモ(1.29kg)、ウチワゼニクサ(170.09kg)

計180.27kg 防除

〇タコノアシ以外ぜんぶ抜く!

〇マダニ講演会(明治大学農学部農学科 応用昆虫学研究室 藤井さん)

〇2024年植物調査報告会(トキワ環境 小澤さん)

■外来生物の防除活動について

〇アレチウリ担当(せせらぎ池周遊班)

今回はせせらぎ池周辺を周り、アレチウリやオオフサモの防除&ちょっとした観察会をおこないました。初参加の方もいらっしゃったため、開始前に軽く自己紹介とアレチウリの特徴についてレクチャーをし、いざ出発という流れです。先月と比べてアレチウリは大きく成長しており、発見するのも容易になっていたためあちこちで「あった!」という声が聞かれる状況でした。

オオフサモは多摩川本流岸に少数ずつですが群生ができており、落水に注意しながら抜ける範囲を抜き取りました。

またヤナギの幼木にゴマダラカミキリが数頭付いており、それを捕獲して軽く観察もしてきました。

(飯田)

〇アレチウリ担当(せせらぎ池下流班)

アレチウリは明るいところを好むウリ科の特定外来植物で、多摩川の河川敷にも群落となって生育している場所があります。我々はせせらぎ池の下流側を担当し、アレチウリの防除作業にあたりました。

作業の中で見つかったアレチウリは全体的に小さい段階でしたが、時期が進むとどんどんと成長し、ほかの植物を覆いつくしてしまいます。そのため、早めに適切な防除作業を行い、大きくさせない・種子を減らすことが大切となります。アレチウリがまわりの植物と絡み合ってしまい、必要に応じて刈り取りながら進めるなど大変な時もありましたが、グループで協力して作業を進めました。

結果としては相応の量のアレチウリを防除することができましたが、作業者の入りにくい場所についてはまだ取り残しも多くあると予想されます。今後はドローンなども活用して、防除作業の効率化につながる方法を模索していきたいと考えています。

(しまだ)

〇オオカワヂシャ担当(せせらぎ池周遊班)

オオカワヂシャは葉でも同定できますが、市民活動では分かりやすい花の色で識別してもらっています。しかし、花が減り、種子ができ始めると、花の色で探すのが難しくなります。

今月の活動では、「ラストスパートをかけよう!」と声をかけ合い、作業に取り組みました。先月までに大きくて見つけやすい個体はほぼ抜き取っていたため、今回は小さな個体が中心でした。“オオ”カワヂシャという名前にもかかわらず、5cmほどの小さな個体も多く、それでも花を咲かせているものが見られました。

オオカワヂシャは在来種のカワヂシャと交雑する可能性があるため、雑種個体による遺伝子汚染が懸念されています。

長く参加されている方からは「カワヂシャが増えましたね!」と喜ぶ声も聞かれました。在来種カワヂシャの個体数調査は行っていませんが、2年前と比べて増えている印象です。

環境調査会社トキワ環境の小沢氏によると、保全活動の成果により、オオカワヂシャの群落はほぼなくなり、カワヂシャがあちこちで見られるようになっているとのことです。来年の状況が楽しみです。

オオカワヂシャは水辺に生える植物なので、水辺近くで作業を行っています。作業中、ヤゴがトンボに羽化する瞬間を観察できました。羽を乾かし、飛び立つ瞬間を目の当たりにし、参加者一同とても嬉しく感じました。

(のん)

〇ウチワゼニクサ担当(二か領用水班)

先月に続き、二ヶ領用水のウチワゼニクサ防除を行いました。先月取り残したものが一か月経ってまた増えているのではとの懸念がありましたが、少し減っているように感じました。根がからまり合っていることは先月の防除で分かったので、今回は袋に入る量を剪定バサミで切り離しながら作業をすすめました。

みなさん作業の連携がすばらしく、短い時間で水中に生育していたものは全部取りきることができました。

(緒方)

■タコノアシ以外ぜんぶ抜く!

せせらぎ池に生えている準絶滅危惧種の植物であるタコノアシは、自然のままにしておくと遷移に伴って姿を消していきます。

そこでタコノアシ以外の植物を抜くエリアと抜かずにそのままにするエリアを設定して、それぞれ生育状況を記録して、今後の保全のためのデータをとっていきたいと考えています。

今月は先月に引き続き、タコノアシ以外の植物を抜くエリアで作業を行いました。

抜く地点は2箇所設定していたため手分けして作業を行い、先月の作業で粗方抜いてあったこともあり、今月はほとんどを抜き取ることができました。

来月は各エリアで被度などの調査を行う予定です。

(わけー)

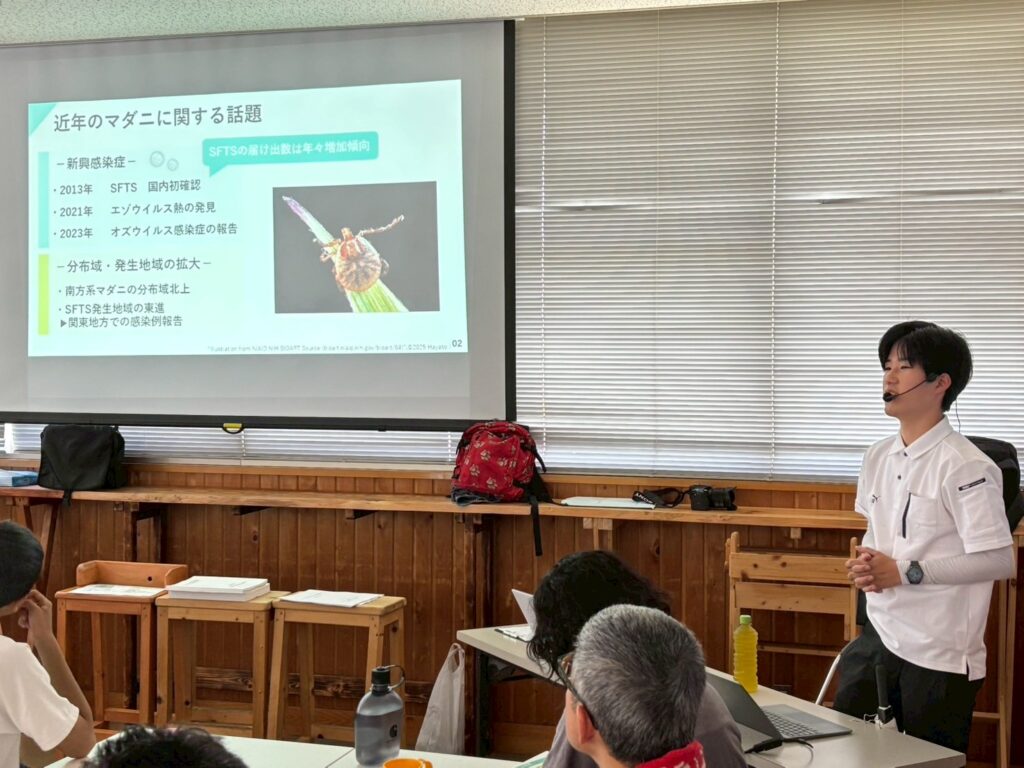

■マダニ講演会

せせらぎ池の保全活動では、活動のはじめや作業の終わりに、各自が得意とするテーマについて紹介するコーナーがあります。

今月の活動では、マダニの研究を始めた藤井がマダニをテーマに講演会を行いました。

マダニは数ミリほどの大きさしかなく、野生動物のいる山や緑地に生息しています。普段の生活で目にする機会は限られていますが、感染症を媒介することもあり、注意が必要な生き物です。

しかし、生態に関する情報は、あまり認知されておらず”なんとなく怖い”と思っている方も多いのではないかと思います。そのため、マダニの生態に時間を割いて解説しました。

「成長のステージによって媒介する感染症は変わるのか」という鋭い質問をはじめ、多数の質問が寄せられました。保全活動に参加されるかたは、フィールド活動の機会も多いためか、高い関心があったようです。

マダニに関して、初めてのアウトリーチ活動で、貴重な経験となりました。まだまだマダニ関係者の端くれなので、もっと勉強・研究をしなければいけないと思いました。

ほかの参加者の方のお話も楽しみに、今後も活動していきます。

(藤井)

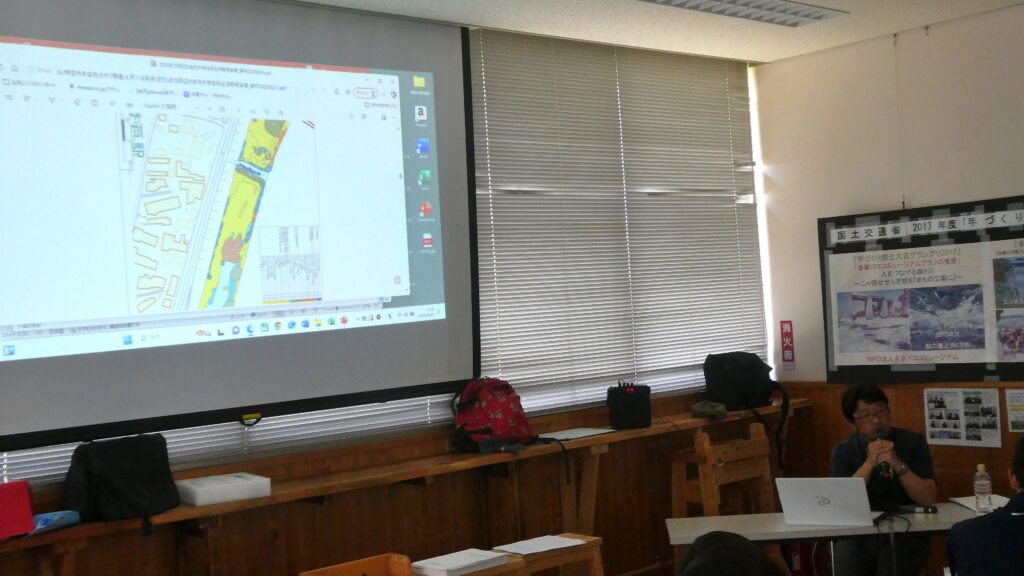

■2024年植物調査報告会

調査は保全活動を行っているせせらぎ池の周辺と、その下流側の地域を対象として、昨年の春夏秋の3回にわたって行われました。

調査は植生図を作成して行われ、報告書には以下のような調査結果が掲載されました。

・せせらぎ池周辺と下流側で確認された植生凡例(オギ群落、セイバンモロコシ群落等)の面積リスト、分布図

・せせらぎ池周辺の植物相調査(植物目録、重要種一覧、特定外来生物位置図等)

報告会では、小澤さんに、報告書を参照しながら、調査で把握されたせせらぎ池の植物相の特徴、重要種と特定外来生物の確認状況等を説明して頂きました。

せせらぎ池の周辺で毎月保全活動していますが、これまで何となくでしかわからなかった、どれだけの種類の植物があるか、どのような植物が多いのか、重要種や特定外来生物は増えているのか減っているのか、等を調査結果から客観的に把握することができました。

特に、せせらぎ池周辺ではアレチウリ群落が確認されず、下流側の地域と比較して、明確に防除の効果が確認できたのが嬉しかったです。

保全活動は月一回の数時間に限られるので本当に効果があるのか迷ってしまうこともあったのですが、こうやって客観的な調査結果で成果が確認されると、少しずつでも毎月継続して活動していくことが大事なんだと実感することができました。

(中島)

■保全活動の声

本日の対象はアレチウリとオオフサモ。

保全活動を始めて初の陸での活動でした。

活動後の「マダニの講演会」が面白かったです。過去にマダニに血を吸われたことがありましたが、ヒルと同じく吸血するダニは少ないとのこと。

(裏方丁)

今日は、初めて二ヶ領せせらぎ館の特定外来生物防除に参加し、アレチウリ、オオフサモの防除に従事しました。水面から見えるオオフサモの葉は小さいのに、水中にある茎や根の大きさには驚きました。

(もんたな)

■せせらぎ池の生きもの

生きものギャラリーにて、せせらぎ池周辺で撮影した生きものの写真を随時更新中です!

■7月5日(土)の活動について

作業後にドローン調査とタコノアシの調査・保全についてのミニ講演会があります。

ふるってご参加ください!

詳細はTOPページをご覧ください。

.gif)